Un’eterna primavera

di Massimiliano Porro

A ogni incontro con la primavera

non so star quieta – sorge il desiderio

antico, un’ansia mista ad un’attesa,

una promessa di bellezza

e una gara di tutto il mio essere

con qualcosa che in essa si nasconde.

Quando la primavera svanisce

v’è il rimorso di non averla guardata abbastanza.

(Emily Dickinson)

Nei giardini di marzo, non importa di quale anno, ritorna la Primavera. Il chicco germoglia, si riscoprono le passioni. La coltre di nebbia e il freddo pungente cominciano a scomparire per lasciar finalmente spazio alla vita. La luce vince sull’oscurità mentre profumi e colori svelano corrispondenze nascoste che la nuova stagione diffonde intorno a sé. Un filo invisibile lega gli esseri umani e il creato che si rigenera come nati da un’unica fonte comune. Lo stesso filo attraversa, in un incessante rinnovamento, la storia dell’arte dalle epoche più antiche per giungere ai giorni nostri. I delicati affreschi del Ninfeo sotterraneo della Villa di Prima Porta di Livia a Roma e della Casa del Bracciale di Pompei, rappresentano già nel I secolo d.C., un originale culto di bellezza ideale in cui deliziarsi e incontrare di continuo lo splendore naturalistico. Un vero e proprio paradiso che diventerà, col passare dei secoli, un inno all’Età dell’oro. Il giardino dell’arte e dell’amore, dunque, perpetuato nella pittura, non potrà mai appassire, affermando l’inscindibile relazione di biofilia che ben si addice a questo tipo di narrazione iconografica. La Primavera di Sandro Botticelli, in piena epoca rinascimentale, racchiude così un simbolico manifesto benaugurante di fecondità per il matrimonio del cugino di Lorenzo il Magnifico.

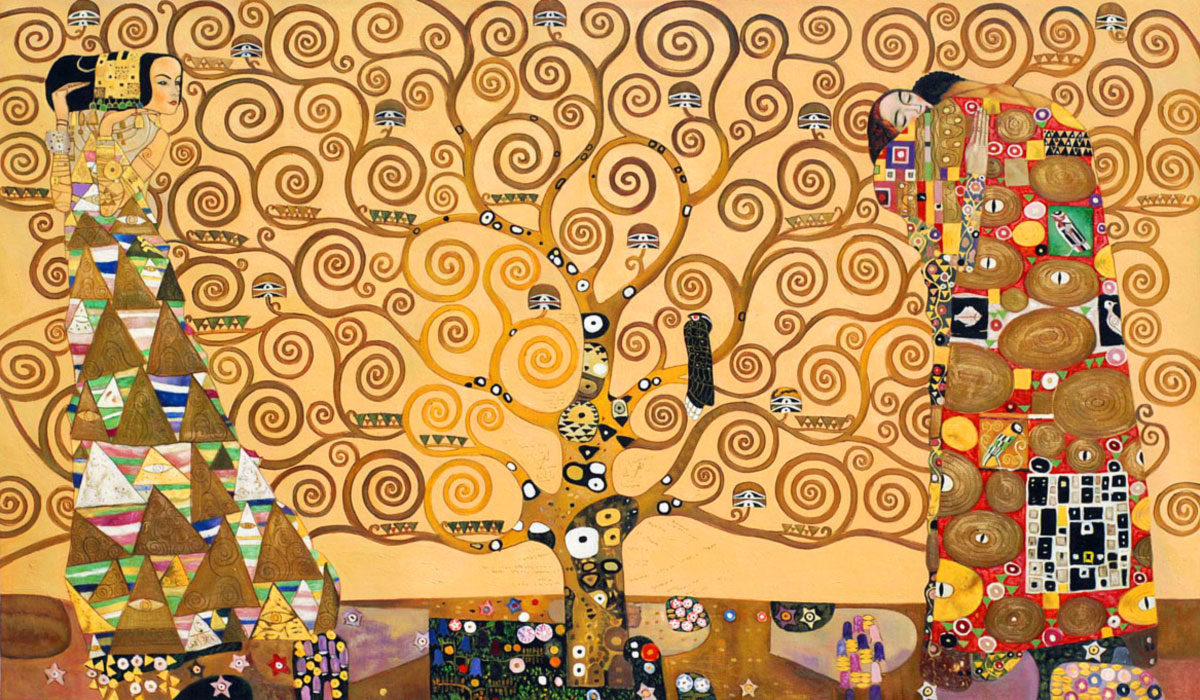

Un bosco rigoglioso, un aranceto, in cui Amore carnale e platonico sono mediati dalla presenza di Venere, diventa enciclopedia di botanica in quel prato su cui leggiadri si muovono i personaggi. Già, la Natura… Madre Natura che culla, accoglie, ridesta dal torpore con slancio d’inesauribile grazia. È forte la percezione dei sensi e dell’anima che vengono rapiti per essere condotti al di là del tangibile. E non sarà un caso se, alcuni secoli dopo, la Secessione Viennese, guidata da Gustav Klimt, sceglierà come titolo per la propria rivista di divulgazione il termine latino Ver Sacrum (Primavera Sacra).

Un nome quasi ridondante ma efficace, alla fine del XIX secolo. Un moderno richiamo al mito antico celebrato in occasione di carestie, di momenti difficili o per scongiurare un pericolo particolarmente grave. Gustav Klimt, nel fregio di Palazzo Stoclet a Bruxelles (1905), realizzerà un meraviglioso e iconico Albero della Vita, medium tra la figura femminile dell’Attesa e lo struggente Abbraccio della coppia di innamorati. Il mosaico, eseguito su un fondo di marmo bianco, è decorato da elementi di rame, argento, mosaico d’oro, pietra dura, corallo e maiolica colorata. Un uccello nero, lugubre simbolo fa capolino, nel ciclo della vita che si rigenera di nuovo dopo la morte. Come se Demetra, madre terra, riabbracciasse la figlia Persefone, rapita e portata negli Inferi, e rimettesse in moto il ciclo delle stagioni, nutrice della gioventù e della fertilità.

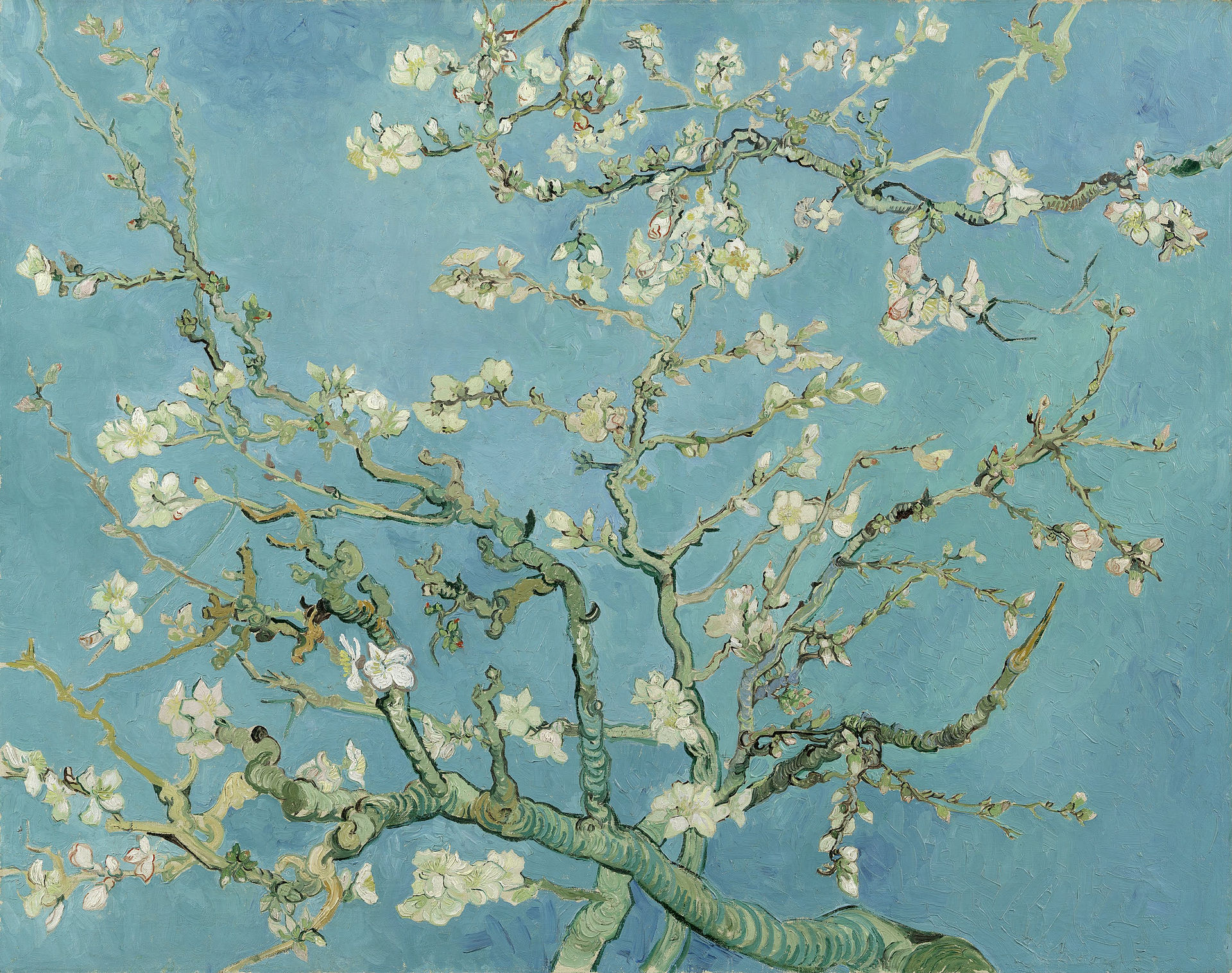

Si rinasce, appunto, ad ogni alba. Questo lo sapeva bene anche Vincent Van Gogh. Il Ramo di mandorlo fiorito, regalo destinato al fratello Theo e alla moglie Johanna Bonger per la nascita del loro piccolo (chiamato anch’esso Vincent), ne è testimonianza. Come metafora di Vita, il pittore scelse i rami del mandorlo, uno dei primi alberi in fiore che annunciavano l’arrivo dell’imminente primavera. E, nonostante tutto, nonostante gli eventi, tra la tragica fine del pittore olandese e lo scoppio del primo conflitto bellico su scala mondiale, l’arte rifiorisce. Continuerà a farlo. È seme che germoglia dentro di noi regalandoci emozioni uniche e lasciando riemergere l’istinto arcaico. Un’eterna Primavera.