Un mare di miti

di Samanta Leila Macchiarola

docente di greco e latino

Mare sconosciuto di un lontano e mitico passato, il Mediterraneo è stato lo scenario avventuroso di eroi-marinai che, come Giasone, Teseo e Odisseo ne solcarono le acque, ciascuno con la sua vicenda, seguendo il proprio destino, alla ricerca della propria meta…

Ognuno di loro avrebbe avuto una storia interessante da raccontare fatta di peripezie, incredibili e stravaganti incontri, paure, luoghi insoliti, mostri, donne fatali, isole, coste sconosciute, pericoli imprevedibili…

Tre uomini straordinari le cui avventure – al di là dell’invenzione poetica, da Omero ad Apollonio Rodio alla pittura vascolare greca (come il Vaso Franҫois, per citarne solo uno tra i più famosi) a Catullo – riflettono esperienze reali di navigazione, ispirate ai numerosi e stravaganti racconti di marinai dell’antichità al ritorno dalle esplorazioni dell’allora sconosciuto Mare Mediterraneo.

Un mare inesplorato che ben si prestò a diventare non solo lo spazio adatto per riprendere l’antichissima storia del marinaio errante, ma anche a essere luogo ideale per l’ambientazione di racconti fantastici e d’avventura. Si spiega così perché Omero inventò nomi nuovi per i luoghi del suo poema e perché, sin dai tempi dell’antica Grecia e di Roma, storici e geografi cercarono di individuare quali fossero i veri luoghi narrati nell’Odissea.

Si spiega in tal modo anche il perché ci sia sempre stata un’accesa concorrenza da parte di diverse località turistiche nel rivendicare la paternità per i luoghi visitati da Odisseo…

“Riconosciamo, allora, a questi eroi il merito di aver contribuito, con i loro miti, a costruire la storia di questo Mare”

Un mare che per lungo tempo fu simbolo dell’ignoto e che grazie al coraggio e alla capacità navigatrice dei marinai antichi, acquistò progressivamente una sua identità. Attraverso rotte ben precise, offrendo la possibilità di scambi commerciali, contribuendo alla nascita di porti, empori e colonie da oriente ad occidente, divenne culla di alcune tra le più antiche civiltà del nostro Pianeta e teatro della storia e della cultura della civiltà occidentale.

Ribattezzato dai Romani, dopo la conquista definitiva di Cartagine nel 146 a.C., come “Mare Nostrum”, il Mediterraneo fu largamente navigato, per le sue coste invitanti, in un’epoca lontanissima in cui i nostri famosi eroi dovevano essere , per forza di cosa, dei veri esperti marinai: senza carte nautiche, né GPS, senza il supporto di immagini meteo satellitari, di computer di bordo, senza neppure una bussola (inventata nel XII sec.), gli uomini di mare, come Odisseo, potevano solo affidarsi alla loro abilità nonché a una buona dose di fortuna per districarsi tra le numerose isole, tra gli scogli e per ritornare a casa a “missione” compiuta.

In questo senso le narrazioni dell’epica e i suoi protagonisti altro non sono che reinterpretazioni di quanto avvenne lungo le rotte di questo “ vero e proprio ponte tra territori”, testimone di un passato in cui mito e storia si sovrappongono a favore del primo, nel tentativo di ricostruire quali furono i rapporti che le popolazioni della penisola ellenica ebbero con altre popolazioni del Mediterraneo.

“Non trovate che le vicende di questi eroi si colorano, allora, di una luce ancora più intensa e accattivante?”

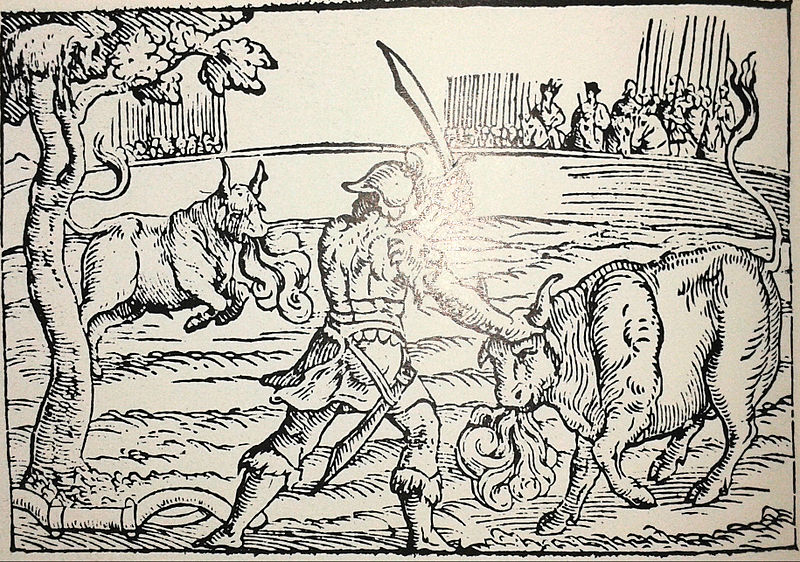

Ecco Giasone che a bordo della nave Argo salpa dalla Grecia con cinquanta eroi, gli Argonauti (alcuni dei quali padri di famosissimi eroi coinvolti nella guerra di Troia come Peleo, padre di Achille e Laerte, padre di Odisseo) alla ricerca del leggendario Vello d’oro ( il manto dorato di Crisomallo, un ariete capace di volare che Ermes donò a Nefele e in groppa al quale la donna mise i figli, Frisso ed Elle, nel tentativo di metterli in salvo) al quale è attribuito il potere di curare ogni ferita: probabilmente dietro questo mito si celano i primi viaggi di mercanti-marinai alla ricerca di oro di cui la penisola greca sarebbe stata scarsamente provvista oppure, come altri hanno ipotizzato, il Vello d’oro altro non sarebbe che una metafora dei campi di grano, anch’esso, non facilmente reperibile in Grecia.

Ecco Teseo, figlio del re di Atene Egeo e di Etra, il quale, dopo aver rivendicato presso il padre, che nel frattempo si è unito a Medea (ripudiata da Giasone e fuggita da Corinto, dopo aver ucciso i figli che ha avuto dal marito) i suoi diritti di nascita, parte alla volta di Creta per uccidere il Minotauro, figlio di Minosse, terribile mostro a cui la città di Atene è obbligata ad inviare annualmente in pasto un orribile tributo ( sette fanciulle e sette fanciulli). Aiutato dalla figlia del re, Arianna che, perdutamente innamorata, gli suggerisce di legare all’ingresso del labirinto un filo da dipanare man mano che si addentra per poi riavvolgerlo lungo la via del ritorno in modo da trovare l’uscita, l’eroe uccide il Minotauro. Vittorioso fugge con la fanciulla da Creta e approda sull’isola di Nasso da cui riparte alla volta di Atene abbandonando la povera Arianna, che viene letteralmente piantata in “(N)asso” ( è da qui che l’espressione deriva!). Al di là dell’epilogo – in realtà la storia continua ancora – quello di Teseo e del Minotauro è un mito complesso e variamente spiegato: oltre al simbolismo del toro che rimanda ad un rito di iniziazione e alla complessità del labirinto , segno dello stupore dei Greci nei confronti degli immensi palazzi cretesi, la vittoria di Teseo viene interpretata come la fine dell’egemonia minoica (così detta dal Minotauro) sulla Grecia continentale e l’inizio del predominio dei Greci sul Mar Egeo, propaggine sud-orientale del Mediterraneo.

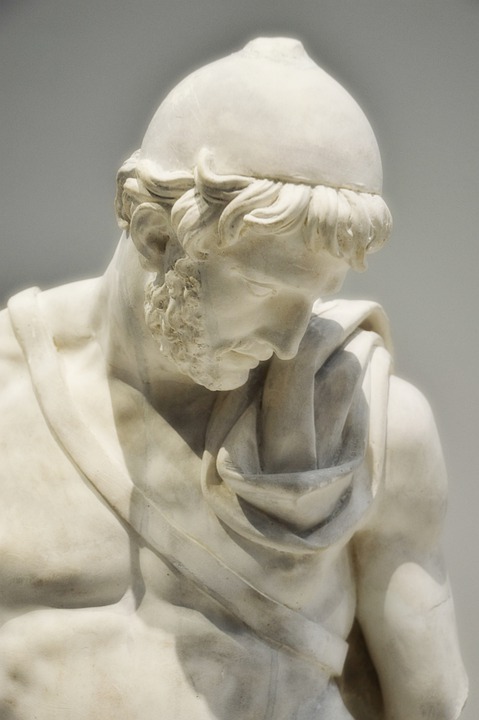

E per concludere, ultimo ma non per importanza, ecco Odisseo, re di Itaca che, vincitore da Troia, impiega ben dieci anni (dopo dieci trascorsi in guerra) per ritornare in patria, la sua meta, da Penelope, la sua metà. Non è bello ma sa parlare, la bellezza dell’eroe sta nelle sue parole. Prototipo del navigatore audace, è un tipo incredibilmente furbo, possiede un’astuzia ( i Greci la chiamano μέτις/ métis) che, esercitata in situazioni incerte e ambigue, è la capacità di sfruttare l’occasione, consiste in pensieri rapidi ma densi dell’esperienza passata. Intelligente e coraggioso, instancabile e ostinato affronta il mare aperto, è sconvolto dalle sue burrasche, accolto da paesaggi mediterranei.

“Odisseo è l’eroe mediterraneo per eccellenza”

E’, forse, l’eroe che più ha contribuito alla costruzione culturale del Mediterraneo: perchè il Mediterraneo non sarebbe tale senza di lui, senza le sue peregrinazioni e i suoi incontri. Paradigma del viaggiatore occidentale, esploratore ante litteram, in quel mare, nel nostro mare, che tanto gli ha dato ma anche tanto gli ha tolto, ha indicato le rotte dove si sono spinti navigatori greci, fenici, romani, veneziani, turchi, genovesi, catalani…

“Anche noi non saremmo quello che siamo senza Odisseo…”