Michele Ardito, un pittore da riscoprire

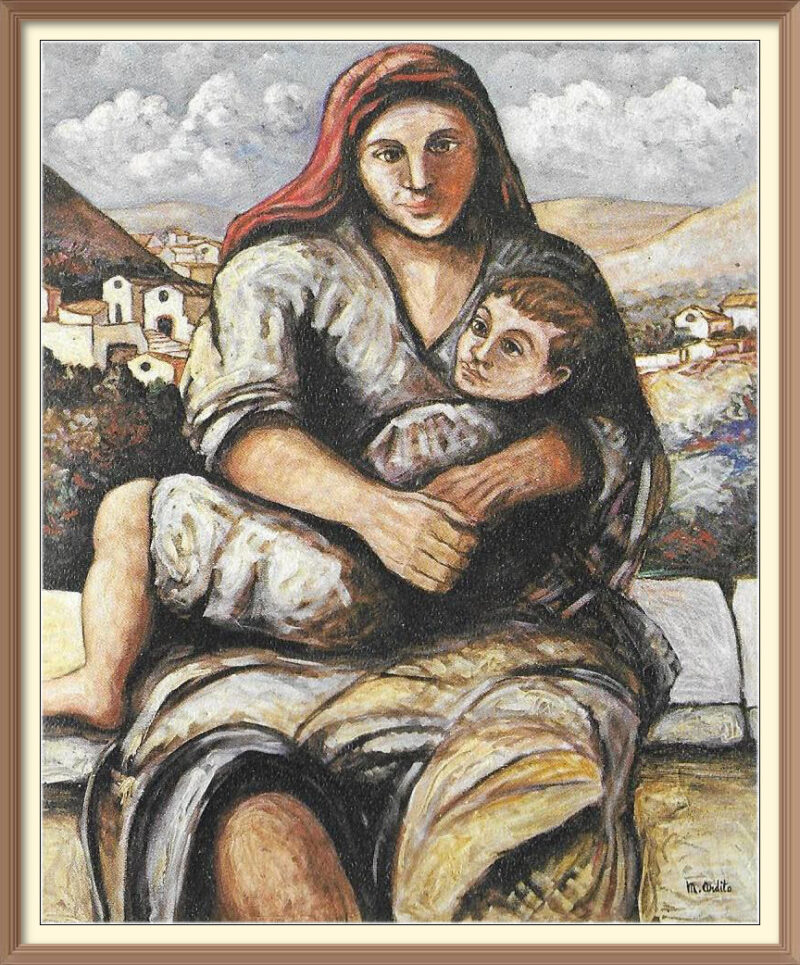

Maternità, Michele Ardito

di Enzo Varricchio

A Natale siamo tutti più buoni, al cospetto del miracolo della maternità della nascita di Gesù nella grotta di Betlemme, città nella Palestina oggi martoriata dalla guerra. Sicché, sfogliando i cataloghi di alcuni artisti che ho avuto la ventura di conoscere, mi ha colpito e commosso la bellissima maternità del pittore Michele Ardito che accompagna questo articolo. Gli sguardi persi, pietrificati, della mamma e di suo figlio, non hanno più nemmeno la forza di soffrire come in altre “Pietà”.

Il dramma senza risposte della povertà contadina dei monti lucani, che Ardito raffigurava non è così diverso da quello delle madri palestinesi, israeliane, siriane, ucraine, russe, che oggi abbracciano i cadaveri dei loro figli caduti per guerre assurde.

Mi è parso, però, giusto ringraziare Michele Ardito per il suo dono di un attimo di riflessione, con un ricordo della sua personalità e della sua arte, che ho avuto il piacere di frequentare e che mi paiono immeritatamente obliate.

Michele Ardito, di origini lucane, visse artisticamente nella Bari tra i sessanta e i duemila. Detestava le celebrazioni post mortem degli artisti, a sua detta quasi sempre orchestrate da coloro che in vita li hanno osteggiati. Pur conoscendo bene tale sua idiosincrasia per le commemorazioni, è per dare corpo ad una delle sue ambigue profezie, sempre dettate col piglio sarcastico di chi sa di scagliare a casaccio uno strale nella sapida certezza di colpire nel segno, che scrivo in ricordo di Michele; per potermi fingere di udire una sua grassa risata dall’aldilà. “Scriverai di me solo dopo la mia morte”, ebbe a dirmi una volta, lamentandosi, a mezzo tra il serio e la burla, del fatto che io mai avessi dedicato un saggio alla sua arte. Era vero ma la colpa allora mi pareva solo sua. Quante volte abbiamo concordato l’allestimento di una mostra antologica e la realizzazione di un catalogo organico, per poi puntualmente vederlo abbandonare l’iniziativa, preferibilmente all’ultimo momento… Era un personaggio scomodo, spesso indisponente e indisponibile, di quelli che celiando dicono la verità o, perlomeno, qualcosa che ad essa si avvicina e che pochi amano sentire. Era un artista vero, che pretendeva dall’estimatore tempo e dedizione, attitudini che oggi pochi critici posseggono, preferendo presenziare al vorticoso mutamento delle idee e delle immagini, piuttosto che compenetrarsi nella profondità delle analisi. Invece, i grandi artisti sono così pochi e per loro dovremmo essere in grado di attenuare i nostri ritmi frenetici, dedicando loro la dovuta attenzione.

La prima volta che misi piede nel suo studio in via Pozzo Caratello a Valenzano, reputavo Michele un tipetto bizzarro e guascone, arcinoto negli ambienti artistici cittadini; di lui avevo potuto sino ad allora osservare solo alcune suggestive nature morte di pomi e peperoncini su fondo scuro e qualche laguna venetica, a mio avviso leziosamente manieristica. Al termine del giro di rito per l’ampio locale/laboratorio, dopo oltre un’ora di silenzioso dialogo con la lunga sequenza di accurate estrazioni e reposizioni di tele poggiate alle pareti, ebbi esaminato non meno di sessanta opere, tra disegni e dipinti, ed impressionato una trentina di diapositive per il mio archivio. Quell’ometto panciuto, con i baffetti impenitenti, mi appariva sotto una luce nuova. “Non esponi le tue opere migliori”, gli dissi d’un fiato. Guardandomi di sbieco, quasi irridendomi, sentenziò:

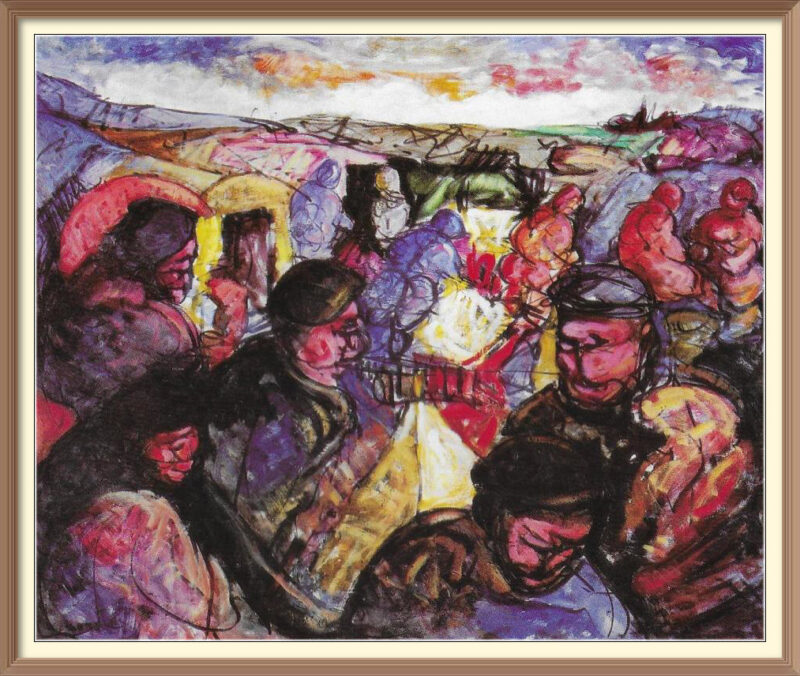

“Dì la verità. Anche tu sei spaventato o disgustato dalla mia pittura. La fame e la disperazione non piacciono a nessuno, nessuno racconta la miseria e non ci sono testimoni per l’emarginazione. Mi provo a investigare sulle ragioni filosofiche di questa ingombrante solitudine, per ergermi ad eroe sconfitto di un epos dei vinti, alla maniera dei grandi scrittori del verismo meridionale”.

Per vero, la visione di quelle storie di povertà e tragedia, di quei volti contratti o ghignanti, di quegli scarabocchi bruni, che soleva adoperare per abbozzare le figure, il pathos contadino delle “Crocifissioni’, l’intensità di quei colori adirati con la vita, tipica dei suoi paesaggi appulo-lucani, mi avevano sottilmente inquietato. “Forse sei tu ad aver paura di metterti a nudo, di rivelare la materia tragica della tua ispirazione. Gli eroi, i profeti e i briganti non sono graditi ai loro contemporanei”, ironizzai, conoscendo il vezzo del Maestro di considerarsi discendente di un avo famoso brigante. Ma vi era dell’altro, a parte il tema del gravoso fardello di colpe e fallimenti della storia, pur presente nel suo patrimonio culturale, giacché ereditato dalla stagione neorealistica italiana e dalle sue frequentazioni romane con Renzo Vespignani, su cui forse troppo si sono soffermati i commentatori delle opere di Ardito (tra questi, critici autorevoli come Massimo Grillandi e Marcello Venturoli, scrittori importanti come Maria Marcone e Raffaele Nigro, giornalisti valenti come Michele Campione), riducendolo sovente nell’angusta dimensione di cantore delle plebi rurali. “Ci sono tuttavia opere pacate, da cui traspare un più disteso gusto estetizzante, un impeto meno viscerale, uno stile meno epico ma non per questo meno poetico”, aggiunsi, nel tentativo di assolvere degnamente al mio compito di interlocutore critico. Continuai: “E’ vero che il tuo Ligabue spernacchia follemente col più crudo realismo; vedo anche quella tela di fronte a me, intitolata il ‘Cane Rosso’ (un’opera dedicata al poeta Manlio Spadaro n.d.a.), che esprime in modo virulento l’isolamento universale in cui spesso l’artista precipita, in volontario esilio. Però, ci sono anche quadri di straordinaria efficacia formale, in cui sei capace di cogliere con compassato distacco un momento di lavoro nell’atelier del pittore o una pausa familiare in spiaggia, momenti in cui si placa lo ‘spirto guerrier’ e si affaccia un disperato bisogno di umana consolazione, una lirica ricerca d’armonia”.

Rimiravo, intanto, con un pizzico di disappunto, l’immane fatica di quell’ometto, accatastata nel suo studio, spesso priva di una cornice, soprattutto di pubblico, tutto quell’intenso lavorìo di passioni e di idee, celato ai più. Cominciavo ad intendere anche il significato sinistramente malinconico delle ‘Venezie’, ossessivamente replicate, che in principio avevo giudicato stucchevoli. Ardito smise di fissarmi obliquamente e disse: “Un giorno ti racconterò dei guai che ha passato Peppino per via di una valigia”.

Peppino, alias Giuseppe Signorile, è il pittore barese con barbetta e pizzetto mefistofelici, insieme al quale Ardito ha partecipato alla maggior parte delle vicende artistiche baresi alla fine del precedente millennio.

Peppino e Michele erano il ‘gatto e la volpe’, sempre presenti ad happening e vernici, infaticabili promotori di giovani talenti, spassosi fustigatori di vezzi e malcostumi cittadini, intrepidi animatori di dispute furiose nei caffè, incentrate sui massimi e sui minimi sistemi delle cose d’arte, quasi sempre concluse con solenni mangiate di orecchiette e bevute di buon novello. Dopo le felici ma estinte esperienze del ‘Sottano’, della galleria ‘La vernice’ e del ‘Maggio barese’, i due rimasero tra i pochi a tenere desta l’attenzione sui problemi della creatività, durante una delle fasi più oscure della nostra storia recente. E, con loro, il poeta Manlio Spadaro, i pittori Alfredo Pagnelli e Silvestro Mileto, tante altre affascinanti figure di artisti, di cui ben presto sarà perduto persino il ricordo, in questo strampalato mondo che tutto cancella nella irredimibile corsa verso un ‘nuovo’, tanto spesso inesistente. La questione della valigia rimase oscura per molto tempo. La nostra conversazione proseguì a lungo e non vi fu argomento alcuno su cui ci trovammo d’accordo. Ardito ed io abbiamo sempre avuto e conservato idee diverse sull’arte.

Michele amava la vecchia e sana pittura figurativa, priva di artifici e di fronzoli, colta e virtuosa. Per non smarrirne le tecniche, dopo aver diretto a lungo la galleria ‘Michelangelo’, nel 1990 aveva fondato la “Bottega d’Arte Giuseppe De Nittis”, intitolata al famoso impressionista barlettano, una scuola per imparare a dipingere, un esperimento in controtendenza rispetto all’evoluzione antididascalica della formazione artistica contemporanea.

In un’era in cui gli artisti al massimo vanno a scuola di marketing, un’epoca di ricerca sfrenata dell’originalità, in cui persino il quadro, inteso come tela e colore, rischia di apparire obsoleto, pretendere di insegnare una velatura o un chiaroscuro poteva sembrare uno schiaffo alla modernità. Non per Ardito, che ha diretto per quasi dieci anni, sino alla morte, la sua “bottega” – volutamente démodé persino nel nome – rammentando agli allievi che “la pittura è liberazione dagli angusti limiti dell’umano ma possiede un suo codice e abbisogna di una severa disciplina”. La “bottega” sfornava pure un omonimo bollettino, curato da Signorile, in cui, oltre a disquisire delle vicende artistiche contemporanee, si aprivano interessanti dibattiti e accese polemiche ma, soprattutto, si svelavano trucchi e segreti del ‘mestiere’. Quel giornalino a tiratura limitata, un simpatico pezzetto di storia culturale barese, diverrà una vera chicca per gli appassionati.

Per me, critico del tempo odierno, il compito era ulteriore rispetto alle convinzioni di Ardito: non solo quello di formare e selezionare la sparuta elite degli aventi diritto al titolo di artista ma quello di ridurre le barriere all’ingresso del mondo dell’arte, aprendo alla gente studi e musei, lottando per la defiscalizzazione degli acquisti di quadri e sculture, riducendo il monopolio degli addetti ai lavori e lasciando il più possibile al pubblico, che resta il miglior giudice della qualità di un’opera, il potere di censurare o premiare. Questionavo con Ardito, che scherniva la mia mentalità, giudicandola eccessivamente economicistica, ma io sostenevo che, dopo la rivoluzione concettuale novecentesca, non esistono codici predefiniti né confini tra le discipline, uno strumento vale un altro per esprimere un’idea e l’importante non è dipingere ma creare, comunicare, arricchire il bagaglio della conoscenza, in qualunque maniera lo si faccia. E tutto questo, secondo me, passa anche attraverso il riconoscimento sociale, giuridico ed economico della produzione culturale.

Nonostante questa permanente discrasia ideologica, io ed Ardito abbiamo collaborato per tre proficui anni nella concretizzazione di un progetto comune. Egli era un uomo intelligente, che capiva l’importanza del nuovo, pur non prendendolo per vangelo, e mi aiutò in un’operazione che condivideva: favorire la conquista di visibilità e di un ruolo sociale attivo per gli artisti pugliesi, supportandoli nei rapporti con le imprese, le istituzioni e con la stampa, cercando di farli conoscere in Italia e all’estero. Nacque il “Movimento Arte Reale”, una felice esperienza che ha posto accanto personalità diverse di poeti, pittori, scultori, artigiani, performer, critici, unite dal comune obiettivo di uscire dagli orti conclusi, di stimolarsi reciprocamente senza invidie o gelosie, di avvicinare i neofiti, cercando di veicolare con semplicità il messaggio artistico, di coadiuvare l’emersione di talenti. Ardito era un sognatore, un uomo che non amava eclissarsi nei provincialismi o limitarsi a coltivare i rapporti con la propria cerchia di ammiratori, pronto a sacrificare ogni cosa in nome di una grande utopia. Ricordo una gustosa novella, di sapore boccaccesco, composta anni orsono da lui e Signorile, in cui immaginava di vedere critici ed artisti nella mole di “Santa Teresa dei Matti”, riuniti allo scopo di dare inizio ad una nuova e fulgida era per la cultura barese. Al termine dello storico incontro, la vicenda terminava con l’immancabile degustazione delle delizie culinarie locali e con spassosissimi brindisi da cantina.

Col “Movimento Arte Reale” siamo riusciti, seppure per brevi momenti, a sprigionare la forza per un cambiamento, abbiamo portato l’arte nei luoghi ad essa non deputati, ci siamo divertiti, esaltati e depressi, abbiamo litigato, lottato e sperato. Mi pare ancora di vederlo, seduto all’ultima sedia del mio studio, ove si svolgevano le riunioni fino a notte inoltrata, sbraitare e divenire paonazzo nel difendere le proprie tesi, parlare di primato della ‘qualità’ con Signorile, stuzzicare con rimproveri e consigli artisti già maturi come Vincenzo Chiatante, Paola Lopez, Alessandra Lama, Piero Pantaleo, molestare le dotte e prolisse disquisizioni sulla poesia d’amore del compianto Francesco Salamina.

Che sublime illusione è l’arte, della morte e dell’oblio invincibile nemica! Ogni minuto trascorso con lei è un minuto sottratto alla miserabile caducità della nostra esistenza.

Nell’ultimo periodo, Michele ed io avevamo smesso di lavorare assieme e ci incontravamo di rado. Si era stancato di vedermi correre, cercare, sperimentare nuove vie. Forse presago della fine imminente, come una anziana attrice che si accinge ad abbandonare le scene dopo una lunga e onorata carriera, chiedeva che i coni di luce dei riflettori si posassero per un’ultima volta su di lui, sui suoi paeselli arroccati sulle colline, su quel sentimento di rivolta, mai domo ma sempre abortito nel sangue e nella impotenza. Per meglio dire, erano i suoi afoni personaggi del Sud a chiedere voce e luce, per l’ultima volta. Gli telefonai, per chiedergli di realizzare un dipinto di grandi dimensioni per il mio studio, sulla base di uno schizzo che avevo preparato: la raffigurazione di un miracolo di San Nicola (le ierofanie del santo di Myra sono una mia grande passione). In altri tempi, intimamente inorgoglito, mi avrebbe risposto con uno sfottò: “Perché non chiedi ai tuoi artisti concettuali, novelli Duchamp, di realizzare il tuo quadro? Come mai ti rivolgi a noi antiquati figurativi per dare vita alle tue immagini?”. Invece, replicò appena, con flebile tono, alla cornetta: “Si, Enzo, dammi tempo. Tra qualche giorno verrò a trovarti”. Mi lasciò nella probabile certezza che mai avrebbe soddisfatto quella commissione.

PICS:

http://leonardobasile.it/Artisti/ardito-michele.html

Dipingere un quadro

di Michele Ardito

Per me, dipingere un quadro non è cogliere il mondo attraverso l’oggetto ma trasformarlo in un oggetto, esumarne l’alterità che si cela sotto le sue apparenze di realtà, farlo emergere nella sua forza attrattiva e fissare quest’ultima in un’immagine pittorica. L’immagine pittorica è sempre drammatica, a causa della lotta che si svolge tra l’artista che vuole imporre un ordine, una visione, e l’oggetto che tenta di affermare la propria discontinuità e immediatezza. Talora ingaggio una lotta terribile, per non cadere nella ‘somiglianza’; eppure, so benissimo che la grandezza di un’opera consiste nel suo raffigurare l’oggetto, sfidando ogni simiglianza, cercando altrove ciò che in effetti proviene da un altro luogo. La mia pittura testimonia lo stato del mondo in mia assenza ed esplora proprio questa non presenza. Anche nei visi o nei corpi più densi di emozione è sempre di questo stato che vado in cerca. Perciò, riesco a dipingere meglio coloro per i quali l’altro non esiste o non esiste più: i primitivi, i miserabili, gli oggetti… Solo l’inumano è per me pittorico. Il mio lavoro ha una natura ossessiva, estatica e narcisistica.

Altri articoli di Enzo Varricchio su SM